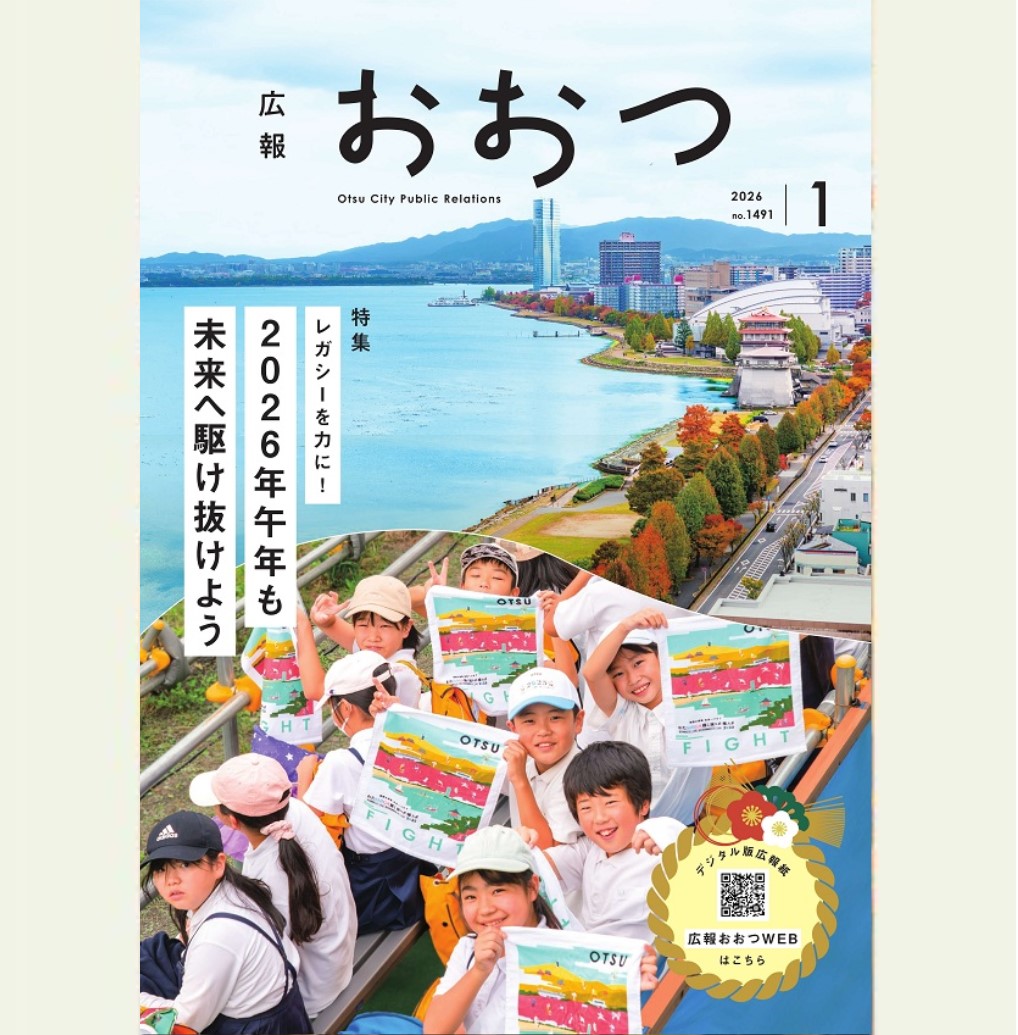

大津の秋のビッグイベントはズバリ…

大津祭!!!

石山寺、日吉大社、旧竹林院、三井寺…などなど紅葉の見どころも多く、大津の秋の観光は大忙しですが、大津祭は外せません。

そんなビックイベント、大津祭をまだ見に行ったことがない広報課の職員が、「今年こそは大津祭へ!」と意気込み、もっと大津祭を楽しむために、大津祭曳山展示館で事前学習をしてきました✏️

これを読んだ皆さんが、大津祭をさらに楽しめるような記事になればと思います!

\1番大事な情報/

大津祭って…いつ?どこでやるの?

日程

山健て 10月5日(日) 8時30分〜15時頃

宵宮 10月11日(土) 夕刻〜21時頃

本祭 10月12日(日) 9時〜17時30分頃

場所

天孫神社(大津市京町3‐3‐36)、JR大津駅前周辺一帯

これさえ知っていれば、大津祭を見に行くことができます。

それでは、さらに大津祭を楽しむために、大津祭について、勉強していきましょう✨

大津祭曳山展示館へ

大津祭について知るため、大津祭曳山展示館に出掛けました🚶(場所や営業時間は記事下部へ)

大津祭の歴史を調べてみた✏️

大津祭は大津三大祭のひとつ。

大津三大祭とは、この「大津祭」、春に行われる日吉大社の大祭「山王祭(さんのうさい)」、夏に行われる建部大社の祭礼「船幸祭(せんこうさい)」のことをいいます。

大津祭は、天孫神社の祭礼です。

江戸時代からとなると、およそ400年続くお祭り。

その歴史は長く、国の重要無形民俗文化財に指定されているのも納得です💡

大津祭の曳山について勉強してみた✏️

大津祭曳山展示館の中に入ると、まず出迎えてくれるのは曳山「西王母山(せいおうぼざん)」の原寸大模型です。

原寸大の高さは、総高6.80メートル。

かなり上を見上げないと、屋根まで見えず曳山の大きさに圧倒されます。

大津祭曳山展示館に入ると、探索クイズもあるので、展示館内を楽しみながら回ることができます🎵

大津祭で巡行される曳山は全部で13基。

それぞれの町で引き継いできた曳山を毎年担ぎます。

曳山ではお囃子(おはやし)を奏でながら、からくり人形を操ります。

大津祭曳山展示館の入り口にある模型からも分かるように、豪華な見送り幕が装飾されているなど、曳山はとてもキラキラしていて華やかです。江戸時代に創建された曳山が、こんなにも華やかなのには、大津の土地柄が関係しているとのこと!

大津は湖上交通の要衝としての港町、東海道五十三次の宿場町という2つの機能がありました。

この経済力を背景に、大津祭の曳山は豪華なものになっていきました✨

曳山に飾られる色鮮やかな見送幕や、中国の故事を題材にしたからくりなどから、昔の大津市の様子が伺えます。

また、曳山の姿から祇園祭を思い出す方も多いと思いますが、大津祭は、祇園祭の山鉾(やまほこ)を真似て作ったといわれています。そしてさらに驚きなのが、釘や設計書がないこと。昨年組み上げた時のことを思い出しながら、山方さんの技術で、縄と栓のみで組み立てられています。

2025年の巡行順

曳山の巡行順は、9月16日に行われた鬮取式(くじとりしき)で決定します。

江戸時代初めに鍛冶屋町に住む塩売治兵衛が狸面をかぶって踊ったことが大津祭曳山の起源とされることから、西行桜狸山(さいぎょうざくら たぬきやま)はくじを取らず毎年巡礼の先頭になります。

- 西行桜狸山(さいぎょうざくら たぬきやま)

- 神功皇后山(じんぐうこうごうやま)

- 石橋山(しゃっきょうざん)

- 龍門滝山(りゅうもんたきやま)

- 殺生石山(せっしょうせきざん)

- 西王母山(せいおうぼざん)←展示館の模型になっている曳山です!

- 郭巨山(かっきょやま)

- 源氏山(げんじやま)

- 猩々山(しょうじょうやま)

- 月宮殿山(げっきゅうでんざん)

- 西宮蛭子山(にしのみやえびすやま)

- 孔明祈水山(こうめいきすいざん)

- 湯立山(ゆたてやま)

今年、一番くじを引いたのは「神功皇后山」✨

なんと、1953年から72年ぶりの一番くじだそうです。

神功皇后山は、懐妊されていた神功皇后が、戦が終わった後に応神天皇を無事出産されたことから、「安産の山」として信仰されています。

皇后が岩に字を書く所作をすると、岩に文字が現れるからくりが曳山に施されています。

私の推し山は「石橋山」です。

岩が開き、僧の寂昭の前に唐獅子が歩み出て、牡丹の花に戯れ遊んだあとに、岩の中に戻っていくからくりが演じられます。このからくりの仕組みは、謡曲「石橋(しゃっきょう)」が元となっています。

YouTubeなどでも能「石橋」のあらすじなどが上がっているので、気になる方は見てみてくださいね📺

また、西王母山の見送り幕が今年度新調されました。幕が作られた時の鮮やかな色彩を表現した幕になっているようなので、注目してみましょう!

その他の曳山も、からくり人形などの修理や復元を行いながら、大事に引き継がれています。

お囃子について調べてみた✏️

曳山の上で奏でられるお囃子は、それぞれの山によって少しずつ異なります。

鬮取式(くじとりしき)の日からお囃子の稽古も始まり、市内を歩くと「コンコンチキチン」の音色が聞こえ、「大津祭が近づいてきたな💭」という気持ちになります🎵

太鼓・笛・鉦(かね)の3種類の楽器でお囃子は演奏されています。

子どもたちもお囃子に参加しますが、町の先輩を見よう見まねで覚えていくそうです。

お囃子に耳を澄ませてみると、大津祭がより楽しめるかも知れません。

平坦な道や下り坂ではゆったりとした曲を、急な坂道を登るときはテンポの速い曲を囃すそう!

色々な場所から、お囃子聞いてみても楽しいですね!👂

大津祭のこよみを調べてみた✏️

神輿祓い(みこしはらい)・鬮取式(くじとりしき)

9月16日(火)

9月16日に天孫神社に集まり、神主が神輿蔵(みこしぐら)の扉を開け、お祓いと祝詞奏上(のりとそうじょう)を行うと大津祭の神事開始です🎉

そして鬮取式で曳山巡行順を決める「本鬮(ほんくじ)」を行います。緊張感が走る厳かな式です。

順番によっては、鬮取式の後に町に帰りづらい気持ちになったりもするそう…。

山建て(やまたて)

9月16日(火)

本祭の一週間前の日曜日、一斉に曳山を組み立てる山建てが行われます🔨

早朝から始まり、約半日で組み上げられます。手早い作業で、あっという間に組み立てられます。

山が完成すると略式の飾り付けをした後、曳山の状態を確かめ、町の人に披露する「曳初め(ひきぞめ)」が行われます。

幕や金具は宵宮の朝一番に飾り付けられます。

宵宮(よみや)

10月11日(土)夕刻〜21時頃

本祭の前日に行われる宵宮🌙

からくり人形や装飾品が曳山の近くに公開され、間近で見ることができます。

提灯が灯り、お囃子が奏でられ、夕刻までたくさんの人で賑わいます🏮

本祭(ほんまつり)

10月12日(日)9時〜17時30分頃

天孫神社前に13基の曳山が集合し、西行桜狸山から曳山が巡行します。

午前と午後で、お囃子を奏でる囃子方の衣装が変わるのも見逃せません👘

曳山の上から「厄除けちまき」が撒かれるので、ぜひゲットしてみてください🎁

門口に飾ると、家に厄が入ってくるのを防ぐといわれています(お餅は入っていません!!!)。そして、来年のお祭りのときに、一年の感謝を込めて返しに行きましょう!

山納め

10月13日(祝)

本祭の翌朝、曳山を解体し山蔵に収納します。

すぐ次の日の朝に解体されるなんて、なんだか寂しい気もします…。

また来年まで、山蔵で大事に保管されます💤

奉告祭(ほうこくさい)・神輿洗い(みこしあらい)

10月16日(木)

大津祭が無事に終了したことを天孫神社の神前で報告します。

それでは、大津祭へ行ってきます!

大津祭について、たくさん知ることができました。

長い歴史を持ち、町の人の努力で長い間続いてきたお祭りなんですね。

また、曳山それぞれに物語が込められているのも面白くて、1基ずつゆっくりと見てみたくなりました👀

大津祭に行ったことがある人も、勉強してから見ると、今まで気づかなかったことに気づけるかもしれません。

それでは…大津祭に行ってきます‼️

大津祭曳山展示館

【URL】大津祭曳山展示館ホームページhttp://www.otsu-matsuri.jp/festival/

【住所】〒520-0043 中央1-2-27

【TEL】077-521-1013

【営業時間】9時~18時(最終入館17時30分)

【定休日】月曜日(祝日の場合は翌日)、年末年始

【料金】大人150円/小学生70円

【アクセス】

電車・JR「大津」駅から徒歩10分

・京阪電車「びわ湖浜大津」駅から徒歩5分

車 ・名神 大津ICから5分